敵を知り己を知れば百戦殆うからず。敵を知らずして己を知れば、一勝一負す。敵を知らず己を知らざれば、戦うごとに必ず敗る。

(孫武)

今日の「ことば」について

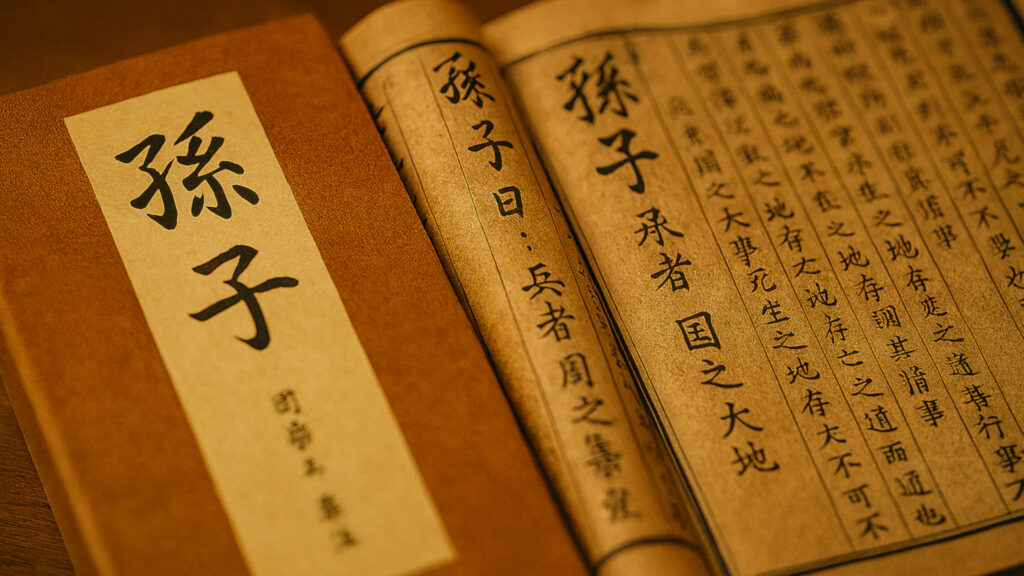

この「ことば」は、中国春秋時代の兵法家・孫武による『孫子』の有名な一節です。

全文は「敵を知り己を知れば百戦殆うからず。敵を知らずして己を知れば、一勝一負す。敵を知らず己を知らざれば、戦うごとに必ず敗る。」と続きます。

戦において最も重要なのは、相手(敵)の実情と味方の状況を正しく理解することであり、それができて初めて勝利を確実にできる、という戦略の原則を説いています。

これは単なる戦争論ではなく、現代の経営や組織運営、さらには個人のキャリア形成にも通じる普遍的な教えです。相手とは競合他社や市場環境、味方とは自社の経営資源や人材力に当たります。

孫子の兵法が今なお多くの経営者や指導者に引用されるのは、この洞察の深さゆえではないでしょうか。

社会保険労務士としての解釈

社会保険労務士の視点でこの「ことば」を捉えると、「敵を知り己を知れば」とは、労務管理における“現状把握”と“環境理解”の重要性を示していると考えられます。

経営者の立場から見れば、「敵」は競合企業や市場環境だけではありません。自社の労働環境を脅かす要因(人手不足、法改正、従業員のメンタル不調、ハラスメントリスクなど)も「敵」といえるでしょう。

一方、「己を知れば」とは、自社の就業規則、働き方の実態、組織文化、社員のモチベーションや健康状態などを正しく把握することです。

多くのトラブルは、「敵を知らず己を知らざれば」の状態、つまり現状分析とリスク認識の欠如から生まれます。

例えば、残業時間の実態を把握していない企業が、知らず知らずに労働基準法違反に至るケースがあります。あるいは、社員の不満やストレスを察知できず、突然の退職や労使紛争に発展することも。

従業員の立場から見れば、「己を知れば」とは自分の適性・価値観・健康状態を理解し、無理のない働き方を選ぶこと。

「敵を知り」とは、職場のルールや社会の仕組み、労働法の基本を理解することです。

社会保険労務士は、この「敵を知らず己を知らざれば」の両面をつなぐ橋渡し役です。

労務監査や人事制度設計、労働相談を通じて、経営者と従業員双方が“現実を知る”支援をすることが、安定した職場づくりの第一歩になります。

今日の「ことば」から学ぶ現場のヒント

職場でこの「ことば」を実践するためには、“見える化”と“対話”が鍵となります。

経営者は、勤怠管理・評価制度・従業員アンケートなどを通じて「現状を数値化」し、課題を客観的に把握することが重要です。

数字で見える労務管理は、感覚では見えないリスクを浮かび上がらすことができます。

また、従業員との面談やミーティングを通じた双方向のコミュニケーションが、この「ことば」にいう「己を知れば」の基礎となります。

一方で、従業員も「会社の方針」や「制度の背景」を理解し、自身の働き方を点検する姿勢が求められます。

自分の不満や課題を言語化することも、「己を知れば」の一部です。

結局のところ、勝ち負けではなく、「共に成長する関係」を築くための情報共有と理解が、現代の「百戦殆うからず」につながると考えます。

結語

孫武の「敵を知り己を知れば百戦殆うからず。敵を知らずして己を知れば、一勝一負す。敵を知らず己を知らざれば、戦うごとに必ず敗る。」という「ことば」は、労務管理においても普遍的な真理だと思います。

人と組織の問題は、相互理解の欠如から生まれます。

現状を正しく知り、相手を正しく理解する姿勢があれば、トラブルも未然に防げます。

社会保険労務士としての使命は、この「知る」力を支援し、経営者と従業員の双方が安心して戦略的に前進できる職場環境を整えることにあると私は思うのです。

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください