「事業は人なり」といわれるが、これはまったくそのとおりである。どんな経営でも適切な人を得てはじめて発展していくものである。

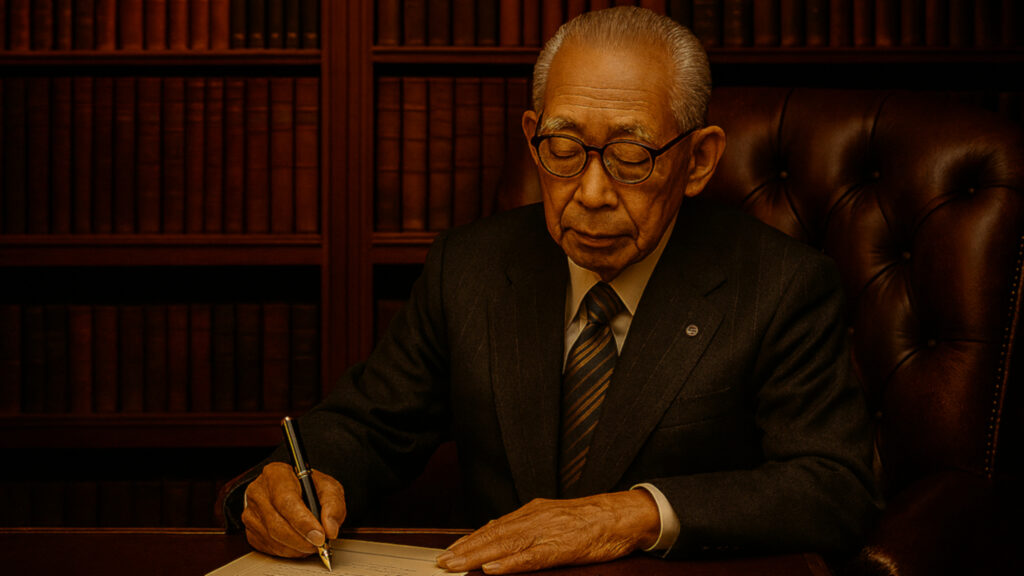

(松下幸之助)

今日の「ことば」について

「事業は人なり」という「ことば」は、松下電器産業(現パナソニック)を創業した松下幸之助氏の代表的な「ことば」の一つです。

松下氏は経営哲学として「人こそ最大の資産」と考え、事業の成功は商品や技術よりも「人」によって決まると説きました。

戦後の混乱期から高度経済成長期にかけて、松下氏は「人を育てる経営」を実践し、多くの経営者に影響を与えています。

この「ことば」は、単に「人材の重要性」を語るものではありません。

経営においては「適材を得る」こと、そして「その力を発揮できる環境を整える」ことの両輪が必要であるという含意を持ちます。

優れた人を採用するだけでなく、信頼し、成長を支援し、やる気を引き出す仕組みを整えることが、事業の発展を左右するということです。

松下氏の経営観は、現代においても人材育成・組織づくりの原点として大きな示唆を与えています。

社会保険労務士としての解釈

社会保険労務士としてこの言葉を捉えると、「事業の発展は『人材をどう生かすか』にかかっている」というメッセージが読み取れます。

人を「コスト」と見るか「資源」と見るかで、組織の在り方は大きく変わります。

近年、人手不足が深刻化する中で、採用活動だけに注力する企業も少なくありません。確かに採用活動に力を入れることも重要でしょう。しかし、本当に重要なのは「今いる人が最大限の力を発揮できる職場」を整えることだと思うのです。

事業主の立場から見れば、「適切な人を得る」とは、単にスキルの高い人を採用することではなく、「自社の理念や方向性に共感し、共に成長できる人」を見出すことを意味します。

そのためには、就業規則や評価制度を通じて「会社として大切にする価値観」を明文化し、従業員と共有することが欠かせません。また、ハラスメント防止、労働時間管理、健康経営など、人が安心して働ける環境を整えることも、法令遵守と経営戦略の両面から極めて重要です。

一方、労働者の立場から見ると、「適切な人を得る」とは「自分がその役割を果たすにふさわしい人間になる」ことでもあります。

働き方改革が進む中で、キャリア形成や学び直し(リスキリング)への意識を高め、自らの能力を磨き続けることが求められています。

私たち社会保険労務士は、その両者の間に立ち、法令を遵守しつつ「人を活かす仕組みづくり」をサポートします。

採用・教育・評価・労務管理が連動する「人事労務戦略」を設計し、事業主が安心して人を雇い、従業員が安心して働ける環境を築く、その実現こそが、まさに「事業は人なり」という「ことば」の実践であるといえるでしょう。

今日の「ことば」から学ぶ現場のヒント

この「ことば」を日々の職場で生かすためには、「人を評価する前に、環境を整える」という姿勢が鍵となります。

事業主にとっては、従業員の能力発揮を阻む要因(例えば、過重労働、曖昧な指示、評価の不透明さ等)を取り除くことが最優先です。

定期的な面談を通じて意見を吸い上げ、制度や業務フローを改善することが、結果として人材の定着と生産性向上につながります。

従業員にとっては、「会社に与えられた環境の中でどう価値を発揮できるか」を考えることが大切です。

自分の強みを意識し、上司や同僚と協働しながら成果を出す姿勢が、組織全体の信頼関係を育みます。

社会保険労務士としては、双方が「人を活かす視点」で制度や行動を見直すきっかけをつくること。

人事評価制度の設計やメンタルヘルス対策の導入支援などを通じて、「人を中心とした経営」の実践を支援していくことが求められていると考えています。

結語

松下幸之助氏の『事業は人なり』といわれるが、これはまったくそのとおりである。

どんな経営でも適切な人を得てはじめて発展していくものである。」という「ことば」は、時代を超えて経営の本質を突いています。

事業の成否は人に始まり、人に終わります。採用・育成・労務管理・職場環境、そのすべてが「人」を中心に考えられてこそ、組織は持続的に発展します。

社会保険労務士として、私は、法令遵守の枠を超え、「人が生き生きと働ける職場」を支える専門家でありたいものです。

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください